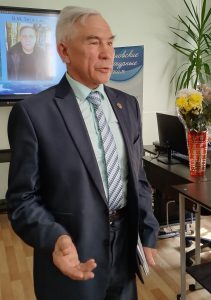

Павла ШЕПЧУГОВА, члена Союза российских писателей хорошо знают не только в Приморье, но и за его пределами. Он написал и издал только по истории Дальнего Востока около 40 книг. На днях ему исполнилось 78 лет, с чем искренне поздравили его родные, друзья по духу и перу. В адрес именинника и Почётного жителя Находки было сказано немало тёплых слов и пожеланий со стороны представителей думы Находкинского городского округа, которые в качестве подарка вручили ему цветы и красочно иллюстрированную книгу «Почётные жители Находки».

В эти дни писатель закончил работу над очередной рукописью и направил её в типографию. О чём она? На этот и другие вопросы наша беседа с писателем.

— Павел Иванович, сколько лет занимаетесь историей Дальнего Востока?

— С детства. В личной библиотеке много литературы по этой теме. Для подготовки новых книг запрашиваю документы в разных архивах. Автопробегом в рамках творческих поездок проехал практически весь Дальний Восток. Поэтому, когда пишу, к примеру, о Якутске, Забайкалье, реках Ангаре, Лене, Аргуне или Шилке — имею чёткое представление об этой местности. Посетил почти все библиотеки крупных дальневосточных городов. История Дальнего Востока — моё хобби.

— Читая ваши книги, как случилось, что в 19-м веке Приморье стало нашим?

— Это самая молодая территория, отошедшая России в 1861 году в результате демаркации границ на основании Пекинского договора, заключённого графом Николаем ИГНАТЬЕВЫМ. Почему оно стало нашей территорией, а не Манчжурии? Русские исследователи Дальнего Востока Венюков, Пржевальский и другие начали проникать сюда с 1859 года. До этого регион был ничейным. Никакого интереса он не представлял для Китая и других наших соседей в Тихоокеанском регионе. Почему? В основном, это остроги Сихотэ-Алиня и гористая местность, которая ничем не привлекала, скажем, манчжур. Они шли на юг Китая, туда, где обжитые места.

А русские, продвигаясь вглубь этих территорий более 400 лет, определяли свои новые границы на востоке, беря в подданство разрозненно живущие племена. Благодаря этим границам, мы и сегодня спокойно себя ощущаем в АТР. С соседними странами установлены морские границы вплоть до Охотского моря и Ледовитого океана. Но Дальний Восток до конца ещё не обжит.

— Из каких первоисточников черпаете материалы для книг?

— Первоисточников об освоении Дальнего Востока, как таковых, нет. В основном, собираю по крупицам из редких дневниковых записей. Они говорят, что сюда шли казаки, переселенцы, которые вступали в противоборства с местными племенами. Исследователи Поярков и Москвитин не издавали дневников, больше делали устные доклады вышестоящему начальству о своих походах. Не было и архивов, как сегодня. Отсюда практически ничего не сохранилось. Более того, прошло немало катаклизмов: Первая мировая война, Великая Октябрьская революция, интервенция, в процессе которых и так бедные архивы уничтожались, разворовывались, грабилось имущество генерал-губернаторов, велась борьба с царским строем.

Восточно-Сибирское губернаторство тогда базировалось в Иркутске. Там случился большой пожар, деревянное здание сгорело, сильно пострадали архивы. Кое-что, правда, уцелело и перевезено в Москву и Питер. Но до настоящего времени эти документы до конца так и не исследованы. Многое было утеряно в ходе Великой Отечественной войны. С другой стороны, современные архивариусы занимаются исключительно теми материалами, которые им нужны. К примеру, надо очернить Сталина, они ищут всё по этой теме. Нужно прославить Ельцина, создаётся Ельцин-центр. Последние годы архивы сами находят разные материалы и дневники, издают их отдельными книгами и брошюрами небольшим тиражом. Так что об исключительно правдивой истории говорить сложно.

Года три-четыре назад в Военно-морском архиве Москвы обнаружили дневники адмирала Лихачёва, который в 1860-1961 годах командовал китайской эскадрой, направленной в помощь Игнатьеву. Тут много интересных фактов. Мы, к примеру, не знаем, как появились в наших местах посты, кто их возглавлял, откуда прибыл прапорщик Комаров? Историй разных много. Но что говорят архивы? Когда Муравьёв-Амурский заключил Айгуньский договор 1859 года, его не признали ни Китай, ни Россия. В Китай по этому вопросу отправили адмирала Путятина. Ничего не получилось и у него. И тогда послали туда 27-летнего генерала Николая Игнатьева, который до этого заключил несколько договоров на западе. Это опытный разведчик, примиривший англичан и французов с китайцами. И только он смог заключить с Китаем договор, благодаря которому появилось территориальное разграничение по Амуру, а нам перешла территория Уссурийского края.

— Оказывается, вопрос об отношениях России и Китая уходит вглубь веков?

— Конечно. Когда по-настоящему стали дружить Россия и Китай, учёный и архивариус Дмитрий Бантыш-Каменский в 1803 году представил царю сборник документов русско-китайских отношений. Затем сменилось три царя, вроде все соглашались издать этот сборник, но всё так и осталось на словах. Только спустя много лет нашёлся спонсор, врач по образованию, приверженец истории, который, прочитав дневники, за свой счёт издал долгожданный сборник. В предисловии он написал, что «Россия должна тянуться к Китаю и дружить с ним. Европа никогда не будет уважать русских, как цивилизованное общество, считая нас низшей расой и выдумывая о нас разные сказки.» Так оно и случилось. Для неё Россия интересна только территорией и полезными ископаемыми, которые нужно поскорее завоевать и поделить между собой.

Я на Аргуне прожил много лет и там не сохранилось в архивах никаких документов о внешнеэкономических отношениях с приграничными странами. Но есть другие источники. Оказывается, ещё в 18 веке шла активная торговля Москвы с Пекином через Забайкалье, где нашли первое золото. У меня есть книга о Чернышевском. К вопросу о правдивости истории. Как выгодно действующей власти, такие книги и издаются. Про Чернышевского в советское время писали, что он выдающийся революционер, что его доставили в ссылку под конвоем. Ничего подобного. Архивы говорят, что приехал он сюда на бричке с кучей денег. Ему предоставили отдельную комнату, где посещала его жена. Свободно занимался огородом, писал книги, и никто его не охранял. В России знают историю, в основном, по художественной литературе. К примеру, если говорим о войне 1812 года – это «Война и мир» Льва Толстого и т.д.

— Чтобы знать Дальний Восток — нужно читать книги о нём?

— Смотря, какие. Чтобы знать Дальний Восток, нужно изучать его историю. Мои книги издавались в Москве, с исследовательскими материалами не раз публиковался в «Литературной газете». Если работаю над книгой, то даю ссылки на источники. Есть историк, а есть краевед. Заниматься историей — дано не каждому. Не буду называть автора, книга которого стоит на витрине в городском музее. Он пишет: «Это не Фуругельм на снимке, он, дескать, никогда не носил бороды. Это, наверное, поп какой-то…» И это подход к истории?

Много по истории России писал Карамзин, Сольвьёв, Костомаров… Они служили при царском дворе и писали такую историю, какая нужна была тому строю, царю. Историк выступал в качестве писателя, а царь — редактора. В противном случае, никто не будет финансировать его издание. Я же выбираю в архивах правдивую информацию, интересную обществу. Мой подход – изучить историю и описать её такой, какой она была на самом деле. А она очень интересная.

— Удаётся найти редкие дневниковые записи, чтобы достичь поставленной цели? Как читатель относится к вашим историческим и краеведческим произведениям?

— Читатель разный. Во-первых, сегодня намного меньше стали читать книги, люди переключились на интернет. Как происходит оценка наших произведений? В регионах регулярно выходит толстый календарь знаменательных дат «Писатели Дальнего Востока», где не только события и факты, но и оценка творчества писателей. Здесь есть и моя фамилия. И не только. К примеру, в биробиджанском календаре моей исторической теме посвящены две страницы. Значит, читают мои книги. О них рассказывают на «Радио Биробиджана». О моём творчестве знают в Хабаровске, Чите, Забайкалье, рассказы печатают центральные издания «Литературная газета» и «Литературная Россия», «Независимая газета» опубликовала статьи по книгам о Чернышевском. Я не хвалюсь. Но меня знают и признают.

Партизанский район пригласил меня, как почётного гостя на крупное культурно-литературные мероприятие, куда собрались библиотекари, студенты, учителя с учениками, жители. Беседовали о моих книгах и читали мои стихи, дискутировали… Месяц назад приходит по интернету письмо из библиотеки тех мест, где я родился в Забайкалье. Люди интересуется, как моё здоровье, творчество… Полвека не был в тех местах, а обо мне знают и помнят. Приятно. И книги там мои расходятся, несмотря на их высокую себестоимость. Много из своих книг безвозмездно раздаю по библиотекам. Их печатают не только в Находке, но в издательствах Дальневосточного и университета им. Невельского, в московском «Вече» и других.

— Павел Иванович, вы готовите к изданию очередную книгу по истории Дальнего Востока. О чём она?

— Это обобщённое издание в продолжение темы, которой занимаюсь практически всю жизнь. В 18 веке царская Россия заканчивалась Уралом. Когда в эти места пришёл Ермак, местные стали использовать его войска для завоевания Сибири. Отсюда и началось освоение Сибири и Дальнего Востока, продвижение русских к границе. Самим Богом было определено России продвинуться от хребтов Урала до Тихого и Ледовитого океанов, чтобы установить границы. В новой книге будут описаны все этапы пути завоевания Восточной и Западной Сибири, Забайкалья, заселения и укрепления новых территорий, установления первых договоров с Китаем, заканчивая нынешними отношениями. Много новых и интересных фактов о Находке.

Беседу вёл Владимир ПАНТЮХОВ